仕事を辞めてしばらく休む方法が知りたい。

退職後、しばらくゆっくり休みたいな。

心身の状態が優れないときや自分を見つめ直したいときなど、仕事を辞めてしばらく休むことが必要なときもありますよね。

働き続けるばかりではなく、時には仕事から一歩引いて自分と向き合うことも必要です。

この記事では、仕事を辞めてしばらく休むための方法についてご紹介します。

自分自身を大切にし、心身のリフレッシュを実現するための方法について考えていきましょうね。

私の夫は鬱になり、退職してしばらく休んだ経験があります。

その経験も元にお話していきますね。

「仕事を辞めてしばらく休む」がアリな理由

仕事を辞めてしばらく休むことには、多少の心配や不安がつきもの。

「そもそもしばらく休むなんてありなの?」という疑問も出てくるかと思います。

でも、自分を守るためには、退職後しばらく休むことはもちろん「あり」ですよ。

まずは、仕事を辞めて休むのがありな理由から解説します。

自分を守るため

長時間働き続けると、心と体に負担がかかり、疲れやストレスがたまることがあります。

心身の状態や体調が良くないなら、まずは自分を守ることが最優先。

仕事を辞めてしばらくの間、休んだりリフレッシュしたりする時間を取ることはとても大切です。

まずは健康を優先し、リラックスや治療を受ける時間を作りましょう。

新たな自己発見の機会になる

仕事を辞めて休暇を取ることで、目標や人生の方向性を再考する時間とチャンスが生まれます。

あなたの人生において、新たな可能性や興味を見つけることができるかもしれません。

大切な人や家族のサポートができる

自分のためだけの休みではなく、大切な人や家族のサポートのために休む場合もあります。

家族のケアや特別な事情に対処するために、一時的に仕事を離れることが必要な場合もありますよね。

自己成長や新たなスキル習得

仕事を辞めて休んでいる間に、自己成長や新しいスキルの習得に取り組むことも可能。

自分自身を高めるための時間を使うことで、新たな道に進む可能性につながります。

退職後しばらく休むべきなのはどんなとき?

ここからは、退職後すぐに働かず、しばらく休んだ方が良い場合の一例を紹介します。

心と体のケアが必要なとき

長い間働き続けてきた結果、心身の疲れやストレスが溜まっている場合は、しっかりと休暇を取ることが大切です。

自分自身をリフレッシュし、エネルギーを回復させるための時間を作りましょう。

治療や休養が必要なとき

仕事の負荷やストレスが原因で健康問題を引き起こしている場合は、退職後に休暇を取り、ゆっくりと治療や回復に専念することが大切です。

まずは自分の健康を優先し、体力や気力を回復させる時間を持ちましょう。

新しいキャリアの道を模索したいとき

退職後は、自分自身のキャリアや将来の方向性を考える絶好の機会です。

新しい目標を見つけたり、自己成長のために学びを追求したりする時間を持つことで、新たな道を見つけることができるかもしれませんね。

大切な人や家族へのサポートが必要なとき

大切な人や家族のサポートに専念することが必要な場合も、休む期間が必要ですよね。

家族のケアに時間を割く必要がある場合は、あなた自身の体調にも気を配りながらサポートできると良いですね。

退職後しばらく休む場合の生活費は?失業保険はどうなる?

ここからは、退職後しばらく休む場合の生活費について考えてみましょう。

どうしたら、経済的な不安を少しでも減らして、安心して休むことができるかお話していきますね。

貯金しておく

退職前には、生活費や固定費をカバーするために貯金をしておくことが大切です。

休暇期間に備えて、しばらく休んでも大丈夫なだけの十分な貯金をしておくと安心ですよね。

休む期間の生活費プラス、急な出費に備えるお金があると良いですね。

失業保険の利用を検討する

失業保険の受給資格や支給期間についても調べてみましょう。

ただ、自己都合で退職した場合は、失業保険を受け取るまでに期間が空きます。

7日間の待機期間が終わった後も2〜3ヶ月の給付制限があるので、受け取れるのはその後からとなります。

さらに、失業保険は働ける状態であるのに仕事が見つからない場合に支給されるものなので、働かない理由によっては支給対象にならないこともあります。

管轄のハローワークに相談してみてくださいね。

他の支援制度の利用

退職後に働けない場合に利用できる支援制度や福祉サービスも存在します。

公的な支援制度についても調べてみてくださいね。

例えば「傷病手当金」。

社会人として働いている間に鬱になった私は「傷病手当金」がかなり助かりました。

長期休養の後で申請しても出ますし、退職後も一年か一年半は基本給の3分の2給付されます。元職場の経理の方は知らなかったので、自分で調べて申告して貰いました。その代わり診断書も必要だし失業手当は貰えません。— 尚🌻@ABRACADABRA (@nao_bsl) May 19, 2019

傷病手当金は、ケガや病気で働けないときに元のお給料の3分の2ほどの金額を、最大1年半受け取れる制度。

私の夫も傷病手当金を受給しました。

金銭的にとても助かりましたよ。

傷病手当金は、働けない状態にあって、一定の条件を満たしている人が対象なので、まずは条件を確認してくださいね。

傷病手当金を受け取るための条件↓

- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

- 仕事に就くことができないこと

- 連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかったこと

- 休業した期間について給与の支払いがないこと

上記4つの条件を満たした時に支給される給付金です。

傷病手当金について詳しくはこちら↓

給付金の申請手続方法は?

ここからは、給付金(傷病手当金)の手続き方法について解説します。

まず、傷病手当金を受給するには申請が必要になります。

「健康保険傷病手当金支給申請書」に必要事項を記入して申請します。

基本的には、自分で調べながら進めていく必要があるんですね。

ただ、ちょっとややこしくてわかりにくいのが難点です。

なので退職代行は素晴らしいサービスだと思います😊

ただその前後の病院への診断書手続き、退職後の失業手当などは結局自分でやらないといけないが辛いですよね…

ワガママかもしれませんが、鬱状態で診断、退職、退職後のケアを全部やってくれるサービスがあれば、休養できやすいのになぁと思います

— おにおん (@onionrig) November 23, 2019

自力での申請が不安な場合は、サポートしてくれるサービス(有料)があります。

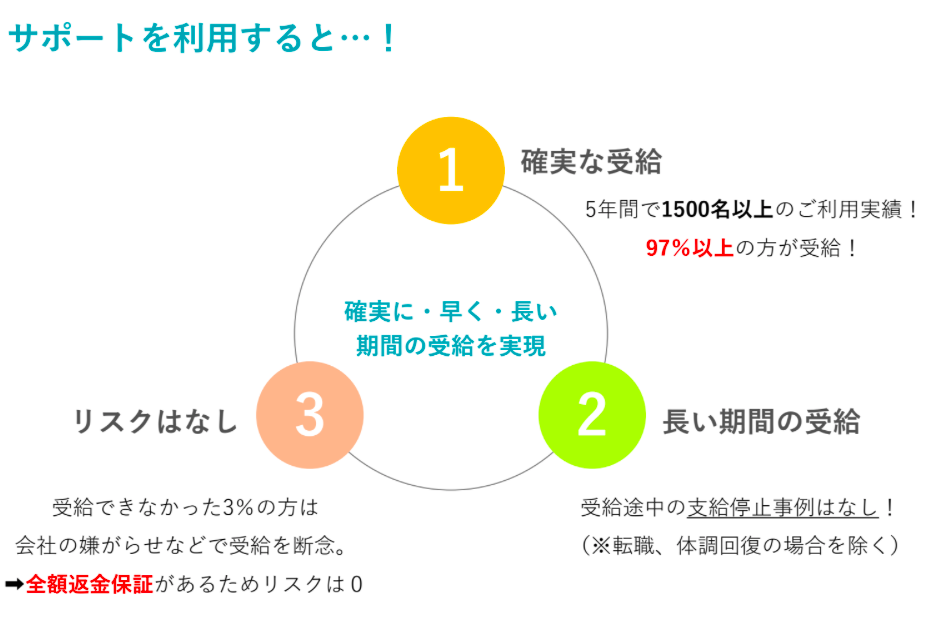

下記は、申請手続きサポート「退職コンシェルジュ」のサービスを利用するメリットです。

- 煩雑な申請手続きをサポートしてもらえるので心強い

- 心身の状態が良くない中、一人で頑張らなくて良い

- 給付金を受け取れることでしっかり休養ができる

- 自分で申請するより受給額がアップする可能性がある

- 5年間で1500人以上の利用実績

- 97%以上の人が受給に成功

- 金銭的なリスクがない

体調が悪い中、自力で申請するのはなかなか大変です。

サポートがあると心強いですよ。

もし給付金を受給できなかった場合には全額返金制度もあり、金銭的なリスクは負わなくてOKなので安心してどうぞ。

給付金申請サポートについて詳しく知りたい場合は、下記記事をどうぞ。

まとめ

この記事では、仕事を辞めてしばらく休む方法についてお伝えしました。

退職後の休暇は、心身の回復のための大切な時間です。

健康を最優先し、これまで頑張り続けてきた心と体を十分にケアしてくださいね。

休み期間を使って、今後の新たな目標を見つけることも素敵ですね。

自分のペースを大切にして過ごしてくださいね。

コメント